Доминикос Теотокопулос, более известный как Эль Греко (1541 — 1614 гг.), занимает почетное место в ряду мастеров прошлого, оказавших глубокое влияние на искусство живописи наших дней. Грек по происхождению, уроженец острова Крит, Эль Греко учился у художников, хранивших древние иконописные традиции Византии, и у корифеев Высокого Возрождения, а в собственном творчестве сумел преобразить и соединить обе живописные традиции.

Гениальность этого мастера в буквальном смысле слова ускользнула от современников — они ценили Эль Греко, но не более того. И лишь спустя 300 лет после смерти его творчество было заново открыто, и подлинный масштаб художника наконец-то открылся человечеству.

Доменикос из Фоделе

Будущий великий мастер родился в деревушке Фоделе близ города Ираклион на Крите, который в те времена входил в состав богатой и могущественной Венецианской республики. О родителях Доменикоса Теотокопулоса ничего не известно, как, впрочем, и о годах его детства. За одним исключением — установлено, что в юности он обучался иконописи, а его учителем считают видного критского мастера-иконописца Михаила Дамаскина.

В возрасте 26 лет молодой художник отправился в Венецию, где поступил в обучение в мастерскую Тициана. Но не один Тициан был его кумиром в то время — на его раннее творчество влияли такие мастера, как Веронезе, Тинторетто и Корреджо. В 1570 г., прибыв в Рим, Эль Греко познакомился с живописью Микеланджело, в частности, с фреской «Страшный суд», вызывавшей восторг современников. Однако к этому времени Эль Греко уже выработал собственный оригинальный стиль, и отнесся к творению «бурного гения» скептически. История сохранила его высказывание о фреске: «Видимо, это был хороший человек, но писать он не умел».

К этому времени Эль Греко поступил на службу к кардиналу Фарнезе, и на его счету были такие крупные и во многих отношениях выдающиеся произведения, как «Христос, исцеляющий слепого» (1560 г.), «Благовещение» (1570-1575 гг.), «Христос, изгоняющий торговцев» (около 1570 г.).

Толедо — навсегда

В 1576 г. Эль Греко переехал в Испанию, получив приглашение на службу к королю Филиппу II Испанскому. Обосновался он в Толедо — древней столице Испании, которая в то время была центром испанского просвещения и искусств. С этим городом художник не расставался до конца своих дней.

Именно там были созданы полотна, которые потрясали и вызывали растерянность у зрителей и были совершенно не похожи на творения мастеров Возрождения. Мистическая атмосфера Толедо и огромная внутренняя работа, проделанная художником над собой, привели к второму рождению мастера. Именно здесь он сумел воплотить ту неземную, мерцающую и светящуюся атмосферу, в которой совершались евангельские события и эпизоды из жизни святых. Таковы «Сновидение Филиппа II» (1580 г.) и «Мученичество св. Маврикия» (1580-1584 гг), предназначенные для украшения собора королевского комплекса Эскориал. Здесь Эль Греко явил высочайшее мастерство владения цветом, основанное на использовании необычных тоновых сочетаний, придававших его живописи могучую выразительность и экспрессию.

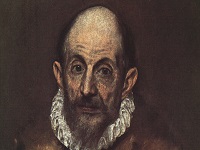

Главным шедевром художника, созданным в Толедо в 1586 г., стало полотно «Погребение графа Оргаса», в основу которого был положен сюжет средневековой легенды о том, что в похоронах благочестивого графа принимали участие святые Августин и Стефан. Полотно принесло Эль Греко славу и огромное количество заказов, в основном, от церкви и монастырей, а также на портреты — жанр в котором он оказался не менее блестящим мастером. В своих портретах художник не заботился о достоверной передаче внешнего облика, считая главной задачей показать внутренний мир героя и тончайшие движения его души. Среди портретов, созданных в эпоху зрелости мастера, два — портрет инквизитора Ниньо де Гевара (1601 г.) и поэта-мистика Фра Ортенсио Парависино (1609 г.) вошли в золотой фонд мировой живописи.

Эль Греко отличался независимым нравом, многим казался странным, не прощал обид от тех, кто стоял выше него на общественной лестнице, и гордился своим происхождением — все картины он подписывал полным греческим именем. Вероятно, поэтому в последние годы жизни художник утратил большинство заказчиков и покровителей, а вместе с ними славу и заработки. Он ясно сознавал масштаб своего таланта, и это делало полузабвение еще более горьким. Он продолжал работать, и из-под его кисти выходили несравненные творения, в которых звучали мучительные мотивы конца света и финальной расплаты человечества за свою греховность. Среди них было и знаменитое «Снятие пятой печати» — поразительная по эмоциональной мощи композиция, краски которой буквально фосфоресцируют и переливаются.

Последней работой художника стал «Вид Толедо» (1610 — 1614), завершенный буквально в канун его кончины. Мертвый, словно застывший в оцепенении, город, словно мираж в пустыне, возникает в этой картине перед зрителем на фоне серо-синего холодного неба, покрытого белоснежными облаками.

При жизни у Эль Греко не было учеников и последователей — уж слишком он был самобытен и ни на кого не похож. Лишь в 20 столетии его наследие стало основой для развития сразу нескольких течений в западноевропейской живописи.